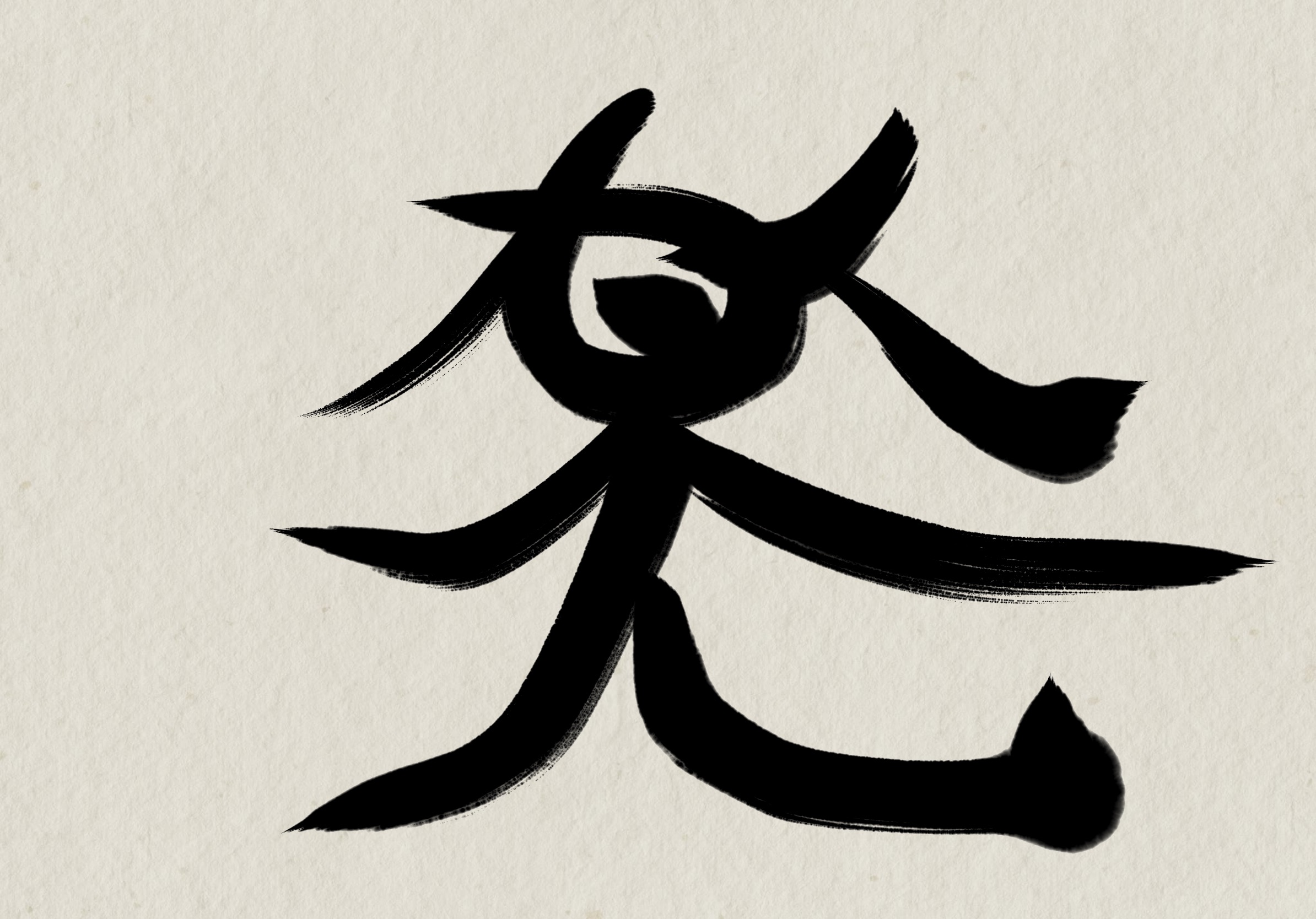

正しく恐れるとは

- データをどう見るか。そこが大切。

これまでの推移から、初動は間違えていても問題ない。ほら大したことじゃないとか、8割おじさんがーとか、批判する向きもあるが、あとからあとから「こうすればよかった」という反省も必要であるが、それはまさに都度都度後でいい。

振り返りはいつでもすればよくてそれで咎められたり責められたりするものではない。間違っていいし間違い探しは多くの場合は不毛である。

次どうするのか。その一点に集中すべきであると思う。

西欧はとんでもなくひどくなっているからという類推はちょっとずれた。ただちょっと違っただけである。被害はできるだけ少ないほうがいい。

-

「走りながら考える」

特に目標とか細かな数値であるとかそういったものより、徐々に敵の大枠の姿が見えつつある今、何に気をつけて試行錯誤していくか。そこを考えるのが重要である。

緊急事態宣言がもうすぐ解除されようとしている。一連の試行錯誤が一回収束する。

未知なる敵に対しての方策は、取り急ぎ全力で「避ける」こと。そのうえで「どうやったら避けられるのか」、ここが正しく恐れるという真髄だと思う。

いくつか明らかになってきたことがある。

- どうやら感染経路が人から人というよりも、手から人がほとんどということ。飛沫やエアロゾルという可能性もあるが、ほとんど接触感染であるということ。

- 高齢者や基礎疾患を持ち、もともと抵抗力がない人は重症化しやすいこと。

この2点だけで「これからどうするか」を考えてみると、正しく恐れる方策がひとつ明らかになる。

- 1.高齢者や基礎疾患をお持ちの方は、できるだけ接触を避ける生活様式にする。特にいま問題になっているは、介護施設や老人ホームなどのクラスター感染をいかに予防するか。

- 2.逆に若者や基礎疾患がなく、十分に抵抗力がある人は社会活動を再開してもよい。

- 3.とはいっても、クラスター感染が発生した場所、状況は避ける。例えば多くの人で楽しくカラオケを数時間にわたって楽しむことや、酔っ払って楽しく談笑するパーティーや飲み会も再開するのは危険であること。

- 4.新型ウィルスはそこらへんにもうすでに同居していること。自らの抗体でやっつけられる以上の暴露を避ける。そのためには従来どおり、手を洗う、うがいする、マスクをつけて飛沫を飛ばさない。手で鼻や目などの粘膜に触れないようにする。

自粛期間が終わって2次、3次の波が来ると恐怖だけを煽るのではなく、具体的にどう対策して避けるかという方法を広く周知することが必要だと考える。

うぇーいとパーティーや飲み会はやっぱり引き続き避けるべしというのが見えてくる。ではどうする?は、それぞれの業界で案を練る。従来の形式に戻れないなら新しい形式を試してみることしかない。接触を避け、飛沫を避けるにはどんな対策が有効なのかという一点にとりあえず集中してみる。

命を奪われてしまうという恐怖はおそらく一番人を思考停止にさせる。ワクチンや特効薬ができるか、そもそも感染しづらい抗体を獲得するまでは未知のものに対する基本的な対策を出来るうる限りとる。それがあと1年2年かかるとすればそれまでどうするかである。

医学や統計や数学的素養が十分でなくてもまずは「敵を知り、己を知る」という戦法は太古の昔から変わってないなと感じるのである。